Edigen abordó aplicaciones genéticas para enfrentar el piojo de mar

El encuentro virtual analizó hallazgos del salmón coho y su potencial transferencia genética al salmón Atlántico para mejorar su resistencia.

Con un enfoque centrado en la transferencia de conocimientos desde la ciencia básica hacia soluciones aplicadas para la acuicultura, la tercera reunión del ciclo EDIGEN reunió este 25 de julio a actores del sector académico y productivo en torno a los avances científicos internacionales sobre edición genética y resistencia al piojo de mar.

El encuentro contó con presentaciones de la Dra. Sarah Salisbury, investigadora del Roslin Institute y la Universidad de Exeter, y del Dr. Rex Dunham, académico de la Universidad de Auburn. Ambos abordaron hallazgos clave en edición génica y sus implicancias para la acuicultura.

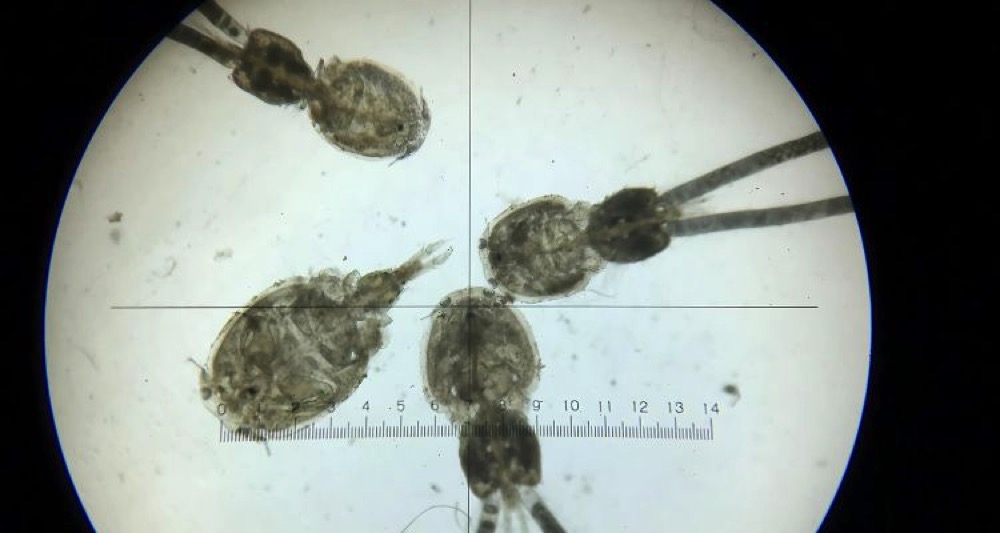

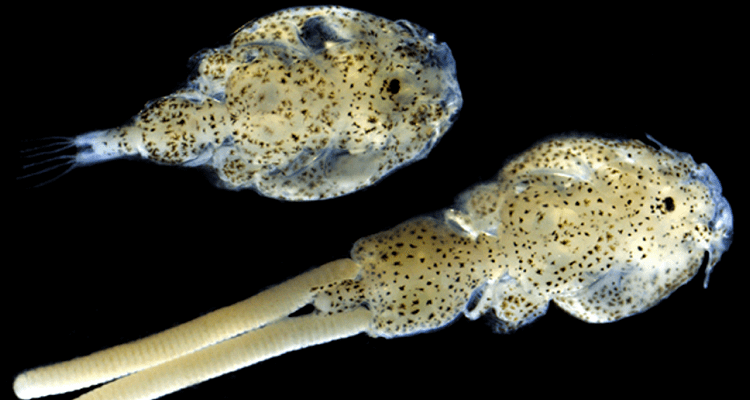

Durante su exposición, la Dra. Sarah Salisbury, presentó avances sobre el uso de secuenciación de ARN a nivel de célula individual para comprender la resistencia genética al Caligus en salmones. Su investigación comparó cuatro especies y reveló que coho y salmón rosado muestran respuestas inmunes innatas mucho más eficaces frente a los parásitos, en contraste con la alta susceptibilidad del salmón del Atlántico.

Uno de los hallazgos clave fue el rol de los queratinocitos en el salmón coho, especie que presenta una respuesta hiperplásica capaz de “provocar que el parásito se desprenda del pez o muera directamente”. Según Salisbury, sus datos revelan que “cada una de estas tres capas de queratinocitos cumple un rol complementario en la activación de esta respuesta de hiperplasia epitelial”, lo que permite al pez engrosar su piel en torno al parásito como mecanismo de defensa.

En tanto, el salmón del Atlántico mostró una respuesta distinta: ciertos genes como SOX3, relacionados con la supresión de señales inmunes, fueron activados tras la infección. “Creemos que es posible que los piojos de mar estén utilizando una estrategia similar, pero parece estar funcionando solo en el salmón del Atlántico”, señaló. Este fenómeno sugiere que el parásito podría estar manipulando la fisiología del hospedador para facilitar su alimentación y persistencia.

Avances

Durante su presentación titulada “Gene Editing and Engineering for Aquaculture Enhancement”, el Dr. Rex Dunham, repasó los avances más significativos en edición génica y transgénesis aplicados a peces de cultivo. Reconocido por haber desarrollado los primeros peces transgénicos en Estados Unidos, Dunham sostuvo que el progreso futuro depende de una mirada integral: “Debemos aprovechar tanto las tecnologías genéticas antiguas como las nuevas, y usarlas en conjunto. Por ejemplo, los efectos de la cepa y la familia impactan todos los enfoques de mejoramiento genético, sean tradicionales, moleculares o incluso genómicos”.

Entre los ejemplos destacados, explicó que al eliminar el gen myostatin en peces gato de canal (channel catfish), lograron un crecimiento acelerado sin afectar la estructura del músculo. “Se puede observar un aumento de entre 30 y 40 por ciento en el número de fibras musculares, pero el tamaño de las fibras es el mismo que en los controles. Y estos peces crecen entre un 30 y un 40 por ciento más rápido que los controles”. Casos similares en tilapia y dorada japonesa muestran incrementos de hasta un 20% en la tasa de crecimiento y mejoras en el rendimiento de filete.

Respecto al potencial de la ingeniería genética para generar peces más saludables y sostenibles, enfatizó que la eliminación del gen MC4R no solo induce esterilidad, sino que también mejora significativamente la calidad nutricional: “Aumenta la tasa de crecimiento entre un 60 y un 70 por ciento, incrementa ácidos grasos omega-3 clave, ya que también regula el metabolismo de las grasas, y tenemos algunos datos que indican que también puede mejorar la resistencia a enfermedades bacterianas”.

Desafíos regulatorios

Sin embargo, Dunham advirtió sobre los desafíos regulatorios y la falta de comprensión pública frente a estas tecnologías. “En todo el mundo, la mayoría de las personas realmente no entiende de dónde provienen sus alimentos, no entiende la agricultura, tiene una educación biológica limitada, y hasta algunas personas muy inteligentes, incluidos científicos, realmente no manejan bien este conocimiento”. A su juicio, mejorar la educación científica es clave para avanzar en la aceptación de peces editados o transgénicos.Finalmente, proyectó un futuro donde se integren distintas herramientas para maximizar el rendimiento genético. “Creo firmemente que, eventualmente, los mejores peces de toda la acuicultura serán producidos combinando diversos programas de mejoramiento genético”, afirmó, señalando que la combinación de edición génica, transgénesis e hibridación interespecífica podría marcar el próximo gran salto en la acuicultura.

“Tenemos que estar preparados”

En sus palabras finales, el Prof. José Manuel Yáñez López, Decano de la Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias y director de la iniciativa EDIGEN, expresó que “uno de los mensajes principales que nos llevamos hoy es que, aunque en Europa los productos editados genéticamente no están permitidos para su comercialización, se está trabajando intensamente en desarrollos”.“Tal vez en un futuro cercano se abran puertas para comercializarlos, por eso tenemos que estar preparados. Ese es el objetivo principal de EDIGEN: discutir estos temas y preparar al sector para lo que viene en términos tecnológicos”, agregó.

Como cierre de la jornada, el director de EDIGEN subrayó que el avance de tecnologías como la edición genética es, muchas veces, inevitable una vez que se consolidan a nivel científico. Comparó este fenómeno con el caso de la inteligencia artificial, destacando que detener su desarrollo fue inviable cuando alcanzó cierto nivel de madurez. En ese contexto, recalcó que la preparación y formación en estos temas es clave para anticiparse a su implementación práctica, lo que constituye uno de los ejes centrales del proyecto.