Una hoja de ruta para el cultivo sostenible de macroalgas

El cultivo de macroalgas ha ganado terreno en la agenda global como una solución sostenible frente a desafíos urgentes como la seguridad alimentaria, el cambio climático, y la diversificación económica de comunidades costeras. América Latina, gracias a su rica biodiversidad marina y saberes tradicionales, tiene condiciones excepcionales para convertirse en un actor relevante en este ámbito.

Según datos de la FAO, la producción regional de macroalgas cultivadas creció de 13.288 a 22.125 toneladas entre 2013 y 2023. Chile encabeza este avance con 14.480 toneladas producidas en 2023, aunque su participación bajó del 93,8 % al 65,4 %. En paralelo, Venezuela emergió como un nuevo actor desde 2018, alcanzando las 6.235 toneladas, y Brasil se ha mantenido estable con cerca de 1.100 toneladas.

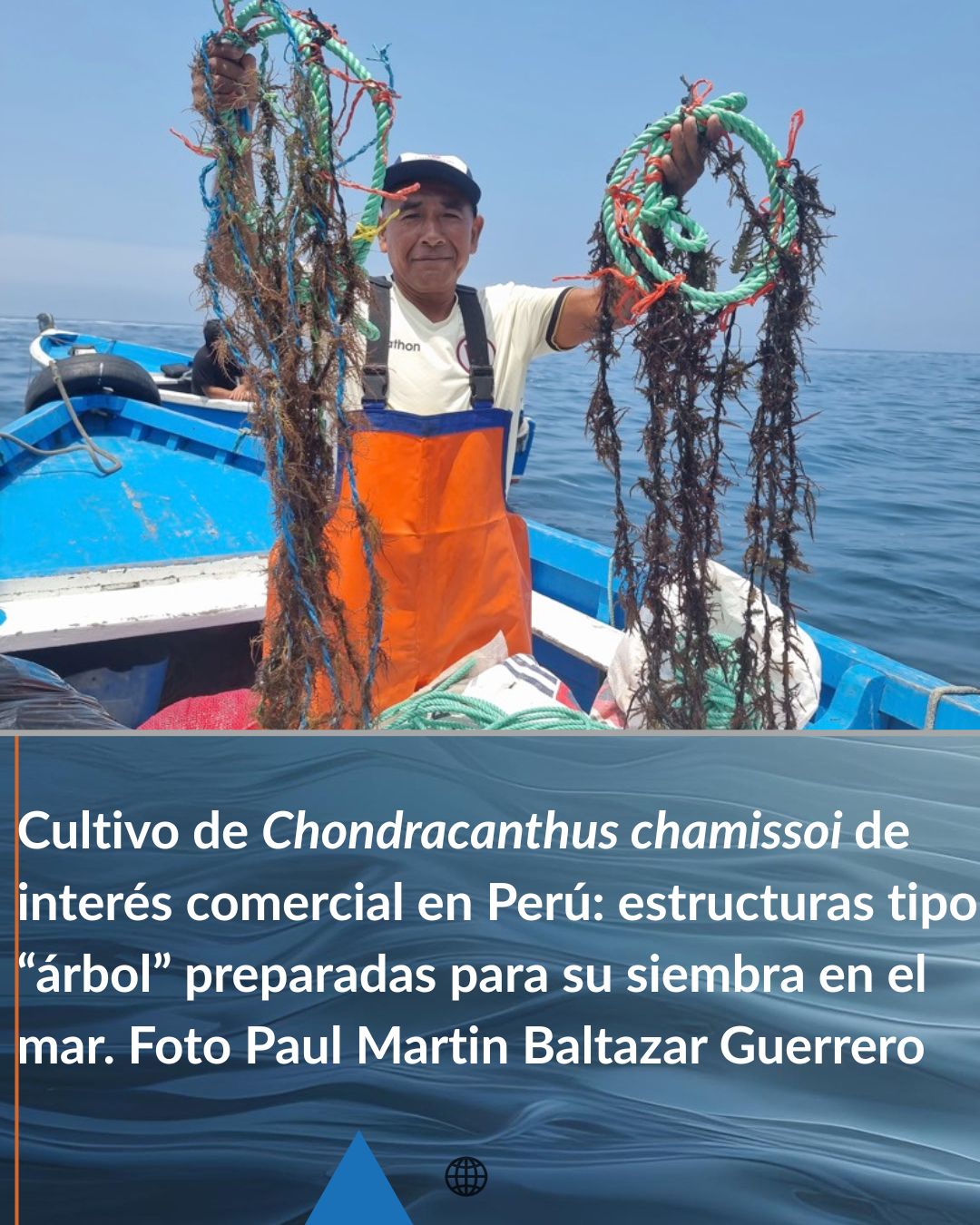

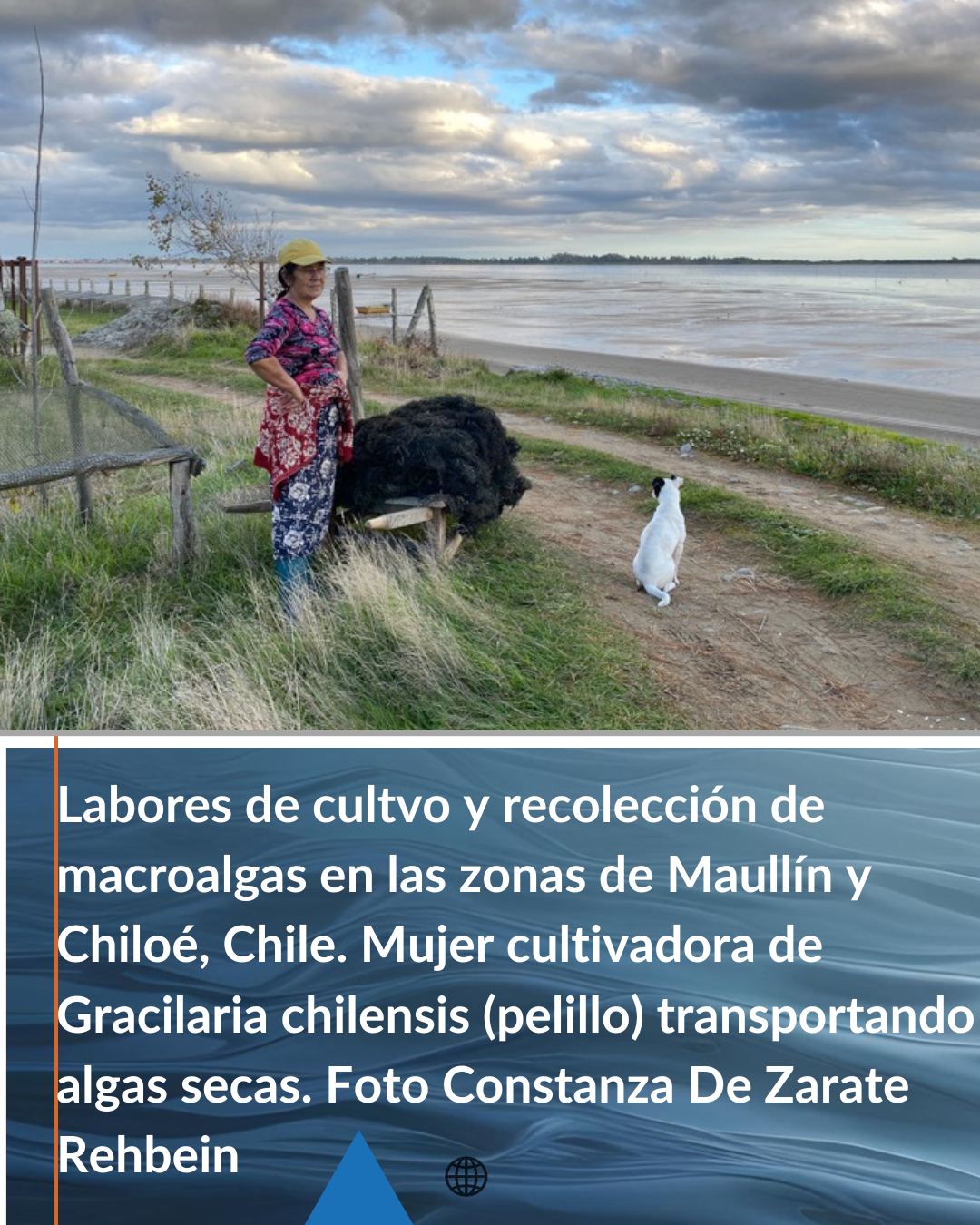

En términos de especies, Gracilaria spp. sigue liderando la producción, aunque en menor medida que hace una década. En cambio, Kappaphycus alvarezii ha ganado protagonismo, especialmente impulsada por Venezuela, Brasil y Ecuador. A nivel nacional, Chile ha apostado por Gracilaria spp. Venezuela por Kappaphycus alvarezii y Brasil combina ambas.

A pesar del auge global del cultivo de macroalgas, América Latina y el Caribe sólo contribuyen con el 2 % de la producción mundial, lo que evidencia tanto las barreras actuales como una valiosa oportunidad de crecimiento.

Para avanzar hacia una acuicultura sostenible en este sector, la FAO organizó el taller regional ACUIALGAS, realizado en Puerto Varas, Chile, en junio de 2024. Expertas y expertos de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela), analizaron el estado actual y las perspectivas del cultivo de macroalgas, y en julio de 2025 se publicaron los resultados. La iniciativa buscó articular estrategias integradas que reúnan a gobiernos, academia, industria y comunidades para potenciar un modelo productivo sustentable e inclusivo.

El Oficial de Acuicultura de la FAO para América Latina y el Caribe, José Aguilar-Manjarrez, explicó que “realizar el taller ACUIALGAS en Chile fue fundamental debido a su rol como líder regional en el cultivo de macroalgas”, y agregó que el país “posee una infraestructura desarrollada, diversidad de especies cultivadas, marcos regulatorios funcionales y experiencia tanto en cultivos industriales como comunitarios”.

El taller se estructuró en torno a seis áreas temáticas clave:

En materia de alimentación y biotecnología, se destacó el valor nutricional de las macroalgas y su potencial para la elaboración de alimentos funcionales y productos nutracéuticos, especialmente a partir de especies nativas como el cochayuyo Durvillaea antarctica.

En cuanto a gobernanza, se recomendó avanzar en marcos normativos específicos para el cultivo de macroalgas, aplicar el principio precautorio ante la introducción de especies exóticas y diferenciar permisos según tipo de cultivo. También se subrayó la importancia de implementar una planificación espacial marino-costera integrada, que permita la asignación eficiente y sostenible de usos, considerando la coexistencia de múltiples actores, actividades productivas y objetivos de conservación.

También se puso énfasis en los servicios ecosistémicos que proveen estas macroalgas, como la captura de CO₂, la absorción de nutrientes y la mejora de la calidad del agua. Se planteó promover modelos de acuicultura multitrófica integrada (IMTA) y mecanismos de valoración ambiental, como los bonos de carbono. En paralelo, se identificaron desafíos en bioseguridad y en la presencia de metales pesados, por lo que se subrayó la necesidad de establecer sistemas de monitoreo ambiental rigurosos y continuos con el objetivo de hacer un mejor manejo y conservación de los ecosistemas, reducir la contaminación y proteger la biodiversidad.

El componente tecnológico fue otro eje fundamental. Se propuso aprovechar herramientas como la inteligencia artificial y la biotecnología para mejorar la eficiencia, la trazabilidad y la sostenibilidad de los cultivos. Asimismo, se destacó la importancia de fortalecer la capacitación y la transferencia de tecnología hacia las comunidades costeras, promoviendo la integración de los saberes tradicionales con el conocimiento científico. También se recomendó establecer bancos de germoplasma y avanzar en sistemas de trazabilidad genética, en coherencia con el Plan de Acción Mundial sobre los Recursos Genéticos Acuáticos promovido por la FAO.

Desde una mirada social, el cultivo de macroalgas ofrece oportunidades para mejorar la calidad de vida de las comunidades costeras, especialmente de mujeres y jóvenes, quienes históricamente han estado subrepresentados en otras formas de acuicultura. Se identificó la necesidad de fortalecer modelos de negocio inclusivos, fomentar el enfoque comunitario y asociativo, y promover la capacitación con enfoque de género y edad. Asimismo, se subrayó la importancia de recopilar datos sociales desagregados y de fortalecer las estructuras locales para reducir las brechas en el acceso a recursos, financiamiento y participación en la toma de decisiones.

Por otro lado, se reconoció el potencial económico de las macroalgas en nuevos mercados. Productos cosméticos, bioenergía o envases compostables surgen como nichos emergentes que requieren inversión, innovación y diversificación productiva. El uso de especies como Ulva lactuca representa una oportunidad para generar valor agregado y expandir la cadena de valor.

Las propuestas surgidas del encuentro se alinean con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Marco Estratégico 2022-2031 de la FAO. Entre ellas, se plantea la creación de una plataforma internacional de macroalgas, el financiamiento a la investigación, el fortalecimiento de capacidades técnicas y la simplificación de normativas para facilitar la expansión del sector.

Hoy, el cultivo de macroalgas se perfila como una herramienta potente para enfrentar desafíos globales desde lo local. América Latina tiene las condiciones ecológicas, la experiencia técnica y el conocimiento territorial para convertirse en un referente mundial. Consolidar esta visión requiere articulación regional, voluntad política e inversión en innovación. Iniciativas como ACUIALGAS marcan un paso concreto hacia esa transformación azul que hoy ya está en marcha.

Fuente:

FAO. 2025. Macroalgas para el futuro: Recomendaciones de política pública hacia una transformación azul en América Latina – Nota de política, Julio 2025. Roma. https://doi.org/10.4060/cd6054es

Lovatelli, A., Aguilar-Manjarrez, J., Murúa Andrade, P. y Farías Molina, A. (coords.). 2025. Estado y perspectivas del cultivo de macroalgas en América Latina. Taller Técnico Regional de la FAO 24-26 de junio de 2024 Puerto Varas, Chile. FAO Actas de Pesca y Acuicultura n.º 74. Roma, FAO. https://doi.org/10.4060/cd5237es

ENTREVISTA Dr. JOSÉ AGUILAR MANJARREZ

Chile lidera impulso para el cultivo de macroalgas en América Latina

El taller ACUIALGAS 2024, organizado por la FAO en Chile, reunió a especialistas de siete países de América Latina para proyectar una acuicultura más sostenible y estratégica en la región. José Aguilar Manjarrez, Oficial de Acuicultura de la FAO, destaca el potencial de las macroalgas para enfrentar desafíos alimentarios, ambientales, sociales y económicos.

José Aguilar Manjarrez, Doctor y Magíster en Acuicultura por la Universidad de Stirling en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, con licenciatura en Oceanografía por la Universidad Autónoma de Baja California en México. Desde su incorporación en 1996 a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con sede en Roma, ha desempeñado un papel clave en la formulación e implementación de iniciativas innovadoras para el desarrollo sostenible de la acuicultura en más de 45 países. Su trabajo se centra en áreas clave como la planificación y la gestión espacial, el enfoque ecosistémico, la adaptación al cambio climático, la maricultura en mar abierto y la gestión del riesgo de desastres. Su liderazgo ha sido determinante en la generación de conocimiento y en el diseño de políticas, reflejado en la coordinación y autoría de más de 50 publicaciones de la FAO y numerosos artículos científicos. En junio de 2019, asumió el cargo de Oficial de Acuicultura de la FAO para América Latina y el Caribe, desde donde continúa impulsando soluciones innovadoras para fortalecer la resiliencia y la sostenibilidad del sector acuícola en la región.

¿Cuál es la importancia de realizar el taller ACUIALGAS en Chile?

“El taller ACUIALGAS fue clave para visibilizar el potencial del cultivo de macroalgas en América Latina, donde esta actividad representa solo el 2 % de la producción global. Su realización en Chile —país con mayor experiencia regional en este rubro— permitió reunir a expertas y expertos de siete países de América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Perú y Venezuela) para intercambiar conocimientos, identificar desafíos y proponer estrategias que impulsen la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y el desarrollo económico. Chile ofreció un contexto idóneo por su liderazgo en la actividad, diversidad de especies y marcos regulatorios avanzados”.

¿Cuál fue el objetivo del taller?

“El objetivo general del taller fue impulsar y fortalecer el desarrollo sostenible de la acuicultura de macroalgas en América Latina, a través del intercambio de experiencias, la identificación de oportunidades y la formulación de recomendaciones. Específicamente, se buscó: i) compartir experiencias de cultivo; ii) detectar brechas normativas; iii) formular recomendaciones estratégicas; y iv) definir prioridades para orientar políticas públicas, acciones de gobiernos, FAO e industria. El taller abordó seis áreas temáticas clave, desde lo técnico hasta lo social y ambiental”.

¿Cómo se trabajan las conclusiones obtenidas a partir del trabajo realizado?

“Las conclusiones se estructuraron en seis áreas temáticas clave (alimentación y biotecnología, gobernanza, servicios ecosistémicos, tecnología, inclusión social y cadenas de valor), y cada una fue discutida por las y los expertos durante el taller. A partir de estas discusiones, se formularon recomendaciones concretas para la FAO, los gobiernos y la industria. Se priorizaron acciones transversales como fortalecer los marcos normativos, promover la capacitación técnica, desarrollar nuevas tecnologías y facilitar el acceso a mercados. Estas conclusiones también se sintetizaron en mensajes clave por participante, lo que permitió establecer una hoja de ruta estratégica regional”.

¿Qué países destacan en el cultivo de macroalgas en América Latina?

“Chile lidera la producción de macroalgas en la región, representando el 65 % del total en 2023. Venezuela mostró un crecimiento notable en años recientes, alcanzando el 28 % del total en ese mismo año. Brasil mantiene una producción constante, aunque menor en volumen. Ecuador también ha consolidado pequeñas pero estables iniciativas. Estos países destacan por su actividad productiva, diversidad de especies y esfuerzos por fortalecer capacidades locales, a pesar de que muchos aún operan a escala limitada”.

¿Qué países destacan con industrias consolidadas?

“Chile posee la industria más consolidada, con sistemas productivos bien desarrollados y diversidad de especies cultivadas como Gracilaria,

¿Qué países destacan con marcos regulatorios bien establecidos y funcionales?

“Chile cuenta con uno de los marcos normativos más avanzados y específicos para macroalgas, incluyendo permisos diferenciados y ordenamiento del borde costero. México también ha desarrollado una legislación orientada a la acuicultura sustentable, aunque menos específica para macroalgas. Brasil ha implementado esquemas que integran a comunidades locales, aunque requiere mayor articulación institucional. Estos marcos son clave para garantizar la sostenibilidad y facilitar trámites para productores”.

¿Cómo está Chile en el área de las macroalgas, en comparación con los demás países de América Latina y el mundo?

“Chile es el líder indiscutido en América Latina en cuanto a volumen, diversidad de especies, desarrollo tecnológico y marco regulatorio. En el ámbito global, aunque su participación es modesta frente a potencias asiáticas como China o Indonesia, destaca por sus prácticas sostenibles, su aporte al conocimiento científico y sus iniciativas comunitarias. Su experiencia puede servir como modelo para otros países de la región que buscan fortalecer este sector naciente”.

¿Cuáles son los principales desafíos para América Latina para fortalecer la seguridad alimentaria a través de las macroalgas?

“Entre los desafíos se encuentran: la baja incorporación de macroalgas en la dieta local, la escasa investigación sobre su perfil nutricional y bioactivo, y la falta de campañas educativas que promuevan su consumo seguro y sostenible. También es crucial desarrollar bases de datos nutricionales y fomentar productos adaptados a hábitos alimentarios regionales. Además, se requiere una mayor articulación entre ciencia, políticas públicas y sector privado para posicionarlas como alimentos funcionales”.

¿Cuáles son los principales desafíos de América Latina para fomentar el desarrollo económico con macroalgas?

“El desarrollo económico enfrenta retos como la baja escala de producción, el acceso limitado a mercados, y la débil conexión entre investigación, industria y comunidades. La falta de inversión en innovación, diversificación de productos y transformación poscosecha limita la competitividad. Es clave fortalecer las cadenas de valor, crear alianzas público-privadas, apoyar a emprendimientos locales y explorar nuevos nichos como nutracéuticos, cosméticos o bioenergía para dinamizar el sector”.

¿Cuáles son los principales desafíos de América Latina para promover la sostenibilidad ambiental con macroalgas?

“La sostenibilidad ambiental depende de enfrentar desafíos como la bioseguridad, el cambio climático y la contaminación de zonas de cultivo. Es esencial promover modelos como la acuicultura multitrófica integrada (IMTA), restaurativa y basada en ecosistemas. También se requiere monitoreo ambiental constante, regulación para especies exóticas y planes de adaptación local. La integración de conocimientos tradicionales y científicos puede fortalecer enfoques resilientes que maximicen beneficios ecológicos y económicos”.